quinta-feira, 7 de janeiro de 2021

A Transposição Dos Sentidos – A Hora Desbota O Tempo

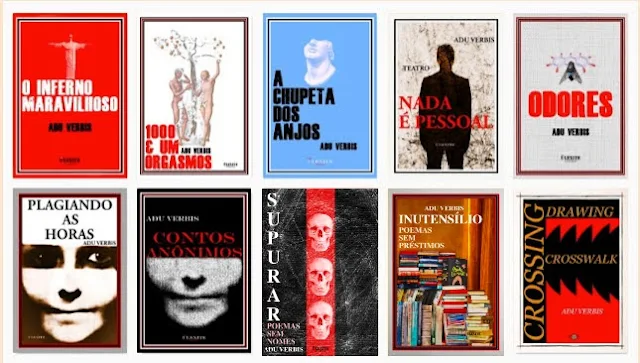

Por Adu Verbis

O objetivo deste texto não é fazer ciência, mas explorar os significados da palavra "Hora" por meio da imaginação e buscar uma correspondência fonética e gráfica da palavra. A fonética é a unidade sonora usada para formar e distinguir palavras, enquanto o grafema é a representação gráfica do fonema. O foco aqui é explorar a poesia escondida na palavra "Hora" e criar poesia a partir dos significados que ela carrega.

Vamos brincar com essa correspondência fonética e gráfica, e buscar o elo simbólico entre as palavras: Horus, Hora, Horae, Haora, Houre, Houria, Heure, Houra, Hourah, Houran, Horo, Hore, Hura, Hori, Höhe, Hour, Ordua, Orè, Oere, Óra, Órek, Uair, Uur, Ure, Orët, Ora, Orah, Dahoui, Daura, Dahoura, da Hora. Podemos até chamar este texto de uma dissertação absurda, e de fato, há uma grande margem de desatino aqui, ou até surrealista, pela predominância do fantasioso.

Portanto, nossa nave para essa viagem absurda e surrealista será a palavra "Hora" e os significados que ela carrega. Nessa jornada, não vamos destacar verdades linguísticas, mas construir uma base teórica, absurda e fantasiosa, que tente referenciar, de forma hipotética, qual seria a real origem da palavra "Hora".

A escolha da palavra "Hora" se deu porque ela tem uma força mitopoética – criação de um mito e sua eventual universalidade – além de um lastro primitivo de racionalidade. "Hora" é uma palavra carregada de significados mitológicos que se misturam com a experiência empírica da humanidade. Ela está presente em muitas línguas e, mesmo assim, com significados diferentes.

"Hora" carrega consigo uma carga simbólica enorme, seja por meio da mitologia, da religião, com seu sentido de horas canônicas (as horas regulares em que padres e freiras rezam), ou pela ciência, onde ela é uma unidade de medida de tempo. Além disso, "Hora" tem referência toponímica e epônima, que deu origem a alcunhas, como o árabe "al-kunya" (sobrenome, cognome).

Agora, com a imaginação em jogo, vamos explorar os diferentes significados da palavra "Hora", assim como o uso de "Hora" como sobrenome, especialmente na Península Ibérica, com foco em Portugal, e entender como o apelido "Hora" surgiu por lá.

A Península Ibérica

Como todos sabem, a Península Ibérica passou por várias influências de povos diferentes, e essas marcas ficaram na formação antropológica da região. Quando os romanos chegaram pela costa cantábrica (Ora), começaram a dominar a Península Ibérica.

E, junto com os romanos, veio o latim – a língua deles, que se estabeleceu como a língua dominante. Assim, podemos supor que a origem da palavra "Ora" (ou "Hora") tenha vindo diretamente dos romanos, durante sua presença na Península Ibérica.

No entanto, simplificar a origem das palavras pode nos afastar da verdadeira origem delas. O cerne de algo, assim como a parte interna de um tronco de árvore, pode ir além da compreensão e, muitas vezes, só conseguimos entender com a intuição ou a imaginação. Essa síntese pode ser coerente, mas também pode ser pura incoerência.

Por isso, ao falar da Península Ibérica, não podemos simplificar, já que a complexidade dessa formação é enorme. Antes dos romanos chegarem, já havia povos na região com suas próprias línguas, com significados tão ricos quanto o latim.

Muitas contribuições linguísticas se perderam ao longo dos séculos na Península Ibérica. No entanto, muitas se fundiram e geraram novas significações, ou ressignificações.

Quando dizemos que o latim deu origem a várias línguas na Península Ibérica – como o aragonês, asturo-leonês, catalão, espanhol, galego e português – talvez não percebamos que essas novas línguas surgiram devido às bases morfológicas comuns entre as línguas dos povos da região e o latim. Portanto, as línguas românicas não surgiram por acaso ou apenas como uma vulgarização do latim; elas nasceram porque havia uma base morfológica entre elas e o latim.

Mas, acredito que o surgimento de uma nova língua vai além das bases morfológicas. Ele também envolve o componente subversivo de um povo dominado tentando se livrar da língua do dominador. Na Península Ibérica, as novas línguas que surgiram do latim podem ter sido uma tentativa de enfraquecer a língua romana, afastando-se da identidade linguística do Império Romano.

Além dos celtas e dos romanos, que dominaram a Península Ibérica, a região também foi influenciada por outros povos: os Alanos, os Vândalos, os Suevos, os Visigodos, e, claro, os Árabes. Não há como negar que cada um desses povos contribuiu para a construção de significados e concepções de mundo na Península Ibérica.

As concepções de mundo

A força de cada língua está no fato de que ela busca preservar os significados que se formaram ao longo da história, criando um vínculo cultural que une as pessoas. Isso acaba moldando o mundo de acordo com a maneira como cada povo percebe os signos naturais e também cria seus próprios signos.

Dá até para pensar que a humanidade fala uma única língua, mas o desafio está em entender as significações de cada signo que estrutura o que chamamos de cultura e língua. Podemos olhar para a Península Ibérica como um delta, formado por diversas significações.

As línguas são como rios, misturando seus vestígios e, com isso, aumentando o volume e o fluxo das águas em certos pontos, enquanto diminuem em outros. Por isso, não é absurdo pensar que o Império Romano perdeu força na sua língua quando ocorreu essa transição linguística.

Esse processo de transposição também gera erros, ou seja, podem ocorrer enganos na hora de interpretar os significados durante essa mudança. A fusão das línguas acontece na luta entre as significações. Às vezes, uma língua vence; outras vezes, o embate fica no empate. Mas sempre é possível encontrar os vestígios da língua que perdeu essa luta na língua vencedora.

Podemos comparar os significados a um delta marinho, que vai se moldando de acordo com a topografia e expressando seus significados por meio dos rios. Um exemplo disso é a palavra "mãe". Em vários idiomas, ela tem um único sentido: uma mulher que deu à luz e cria seus filhos.

No entanto, a palavra para mãe em basco é "ama", que em português significa uma mulher que amamenta um filho alheio, uma "ama de leite". Vejo que a palavra "ama", no basco, representa a ideia de uma mãe coletiva, ou de várias mães que cuidavam e amamentavam os filhos da comunidade. Uma mãe "delta", que vai moldando a topografia simbólica, alimentando e criando novas significações.

A palavra "mãe" também pode ser associada ao movimento e ao tempo, assim como a palavra "Hora". Por isso, eu vejo a palavra "Hora" como uma palavra "delta". A palavra "Hora", com suas várias significações — tempo/ώρα, Ano/έτος, Agora/Τώρα — e até com o sentido de entidade, como as Deusas Hora/Ωρα/Ωραι ou o deus Chronos/χρόνος, é um delta que molda a nossa percepção com suas significações.

Outro exemplo de palavra que também cria ideias é a palavra "Hórus". "Hórus" é uma palavra delta que gera canais com diferentes fonéticas e variações: Ora (Albanês), Hodina (Eslovaco), Ura (Esloveno), Hora (Espanhol), Horo (Esperanto), Heure (Francês), Oere (Frísio), Uair (Gaélico Escocês), Hora (Galego), Awr (Galês), ώρα (Grego), שעה (sha’á) (Hebraico), Uur (Holandês), Óra (Húngaro), Hour (Inglês), Uair (Irlandês), Haora (Maori), Ora (Romeno), Hodyna (Ucraniano), Yure (Xhosa), Ihora (Zulu) e Hores (Catalão).

Não podemos esquecer que, por meio dos Celtas, Bascos, Alanos, Romanos, Suevos, Vândalos, Visigodos e Árabes, as palavras ocuparam a Península Ibérica como legiões, trazendo suas significações que, ao mesmo tempo, geravam guerra e paz.

As formas e as ideias

Eu gosto de pensar que as coisas se formam de um jeito meio abrupto, num susto, ou até por uma epifania. E é pela força desse susto, desse assombro perceptivo, que as coisas ganham formas e ideias. O que eu quero dizer com isso é que o que dá origem a uma palavra é, muitas vezes, um momento repentino e cheio de vigor epifânico. É nesse momento epifânico que os sentidos se enraízam e, com eles, as significações.

Dá até para imaginar que a raiz de uma palavra pode se infundir por meio do que Platão chamou de Khôra (χώρα): o Sensível e o Inteligente. O que molda as formas e as ideias. No entanto, as formas e as ideias podem ser vistas na categoria de "não-ser", ou seja, sensíveis a modificações e passíveis de decomposição pela sua divisibilidade.

Vamos usar o sentido platônico de Khôra para exemplificar a ideia de "não-ser" da palavra "Hora". A palavra Khôra (χώρα) e "Hora" se encaixam no que eu chamo de "raiz diacrítica" — um sinal gráfico complementar que modifica o valor de um símbolo. Ou seja, a letra "H" (agá) não tem som, mas é capaz de conferir valores fonéticos e gráficos: significativos, sensíveis e inteligíveis.

A palavra "Hora" (ώρα), "Agora" (Τώρα) e "Horas" (Ωραι-Deusas) se sustentam de forma fonética e gráfica por meio de uma raiz, mas estão sujeitas a modificações diacríticas, que distinguem e separam seus significados. O que quero dizer é que o sensível e o inteligente nem sempre revelam a lógica que fundamenta uma ideia e a forma de uma coisa. Por isso, acredito que o que fundamenta a linguagem é o aleatório, a divisibilidade, a força de uma epifania.

Não é possível provar, de fato, o que é sensível e o que é inteligente por meio da ciência. O que a ciência faz é comparar, aproximando-se do que é sensível e do que é inteligente. A ciência não prova o que é sensível ou inteligente, nem como esses conceitos se formam. Talvez a poesia seja a melhor forma de exemplificar o que é sensível e inteligente, pois, em si mesma, a poesia é sensível e inteligente de forma epifânica. No entanto, o epifânico toca e provoca, mas não esclarece completamente sua ação sensível e inteligente.

Talvez a poesia seja mais capaz de explicar a origem das coisas, já que elas surgem por meio de lendas e se sustentam na racionalidade de uma mitopoética. Podemos sentir as coisas e torná-las inteligentes por meio da poesia. Explicar as coisas que nos tocam e entender o que é inteligente pode ser feito pela ciência, pois explicar é tornar algo inteligível, enquanto sentir é apreender o que nos toca.

Por isso, demonstrar não é o mesmo que provar algo. Demonstrar significa tornar algo inteligível ou sensível. Já a literatura científica registra o que está contido em um fenômeno e, ao fazer isso, a ciência cataloga suas experiências, trabalhando para transformar o sensível em algo inteligível.

A ciência está sempre de olho nas possíveis alterações dos fenômenos sensíveis. Isso acontece porque os fenômenos estão no estado de "não-ser" e de "vir a ser". Cada fenômeno sofre alterações sensíveis e inteligíveis ao se mover, ora se intensificando, ora diminuindo. E, muitas vezes, essas alterações não são observáveis pela percepção.

A fonética enquanto uma entidade física

No pensamento de Hegel, o que é concreto é aquilo que é realmente real, por causa da sua universalidade. E o que não é universal, é parcial, singular ou individual. Ou seja, não dá para negar que a fonética tem essa universalidade, porque ela é concreta. A fonética tem uma estrutura física, uma disposição espacial e geométrica, que se expressa por meio de fonemas e grafemas, e isso acaba gerando um sentido descritivo.

No entanto, os sentidos criados pela fonética, através da metalinguagem, não têm a mesma universalidade. Isso porque os sentidos são parciais e singulares, e por isso carecem de uma universalidade. Eles estão ligados a um sistema de linguagem, entendido através da fonologia, que estabelece uma funcionalidade interpretativa dos sons, com sentidos que variam.

A fonética histórica estuda as mudanças fonéticas ao longo do tempo e como essas mudanças definem uma língua ou uma família de línguas. Ela busca encontrar as alterações e transformações sistemáticas entre as línguas, para compreender como os sentidos são compostos e descritos. Mas o que realmente impulsiona essas mudanças na fonética? Seriam mudanças voluntárias ou involuntárias?

Eu não tenho uma resposta concreta para essa pergunta. É uma questão que até faz sentido, já que a fonética sofre alterações, mas não deixa evidências claras sobre o que causou essas mudanças. Só ficam algumas pistas, que são insuficientes para determinar os fatores que levaram a essas transformações.

Eu acho que as mudanças fonéticas, no caso de troca de fonemas e grafemas semelhantes, ao longo de processos de transposições ou aglutinação linguística entre povos, podem ter ocorrido devido a algo como uma “Dislexia Disfonética”. Claro, pensar que a “Dislexia Disfonética” seja a causa de todas as alterações fonéticas pode soar meio absurdo, mas, como não estamos fazendo uma pesquisa científica, talvez esse pensamento não precise ser descartado tão rápido. No entanto, é mais provável que as trocas de fonemas e grafemas tenham acontecido pela falta de consciência fonética e de fonologia.

Além disso, não havia uma precisão fonética e fonológica no alfabeto. As letras se uniam de forma mais aleatória, pelo próprio caráter mágico dos signos. A compreensão descritiva e funcional da fonética do alfabeto surgiu depois da fala. Ou seja, a noção de como a fonética funciona é algo recente, assim como a compreensão do que é a dislexia também surgiu recentemente. Mesmo assim, tanto a emissão fonética quanto a dislexia têm causas associadas a fatores genéticos e ambientais.

Eu imagino que os mestres da Pérsia, do Egito e da Grécia antiga já percebiam as dificuldades de aprendizagem dos alunos, mas não tinham uma consciência linguística como a que temos hoje. Hoje, neurologia, pediatria e fonoaudiologia trabalham para entender e corrigir as dificuldades de aprendizagem de pessoas com dislexia, capacitando essas pessoas a compreender melhor a linguagem, além de estudarem as causas neurológicas e os contextos complexos da linguagem.

A Dislexia Disfonética é uma dificuldade de percepção auditiva, especialmente na análise e síntese de fonemas, além de dificuldades temporais, na percepção da ordem e duração dos sons, troca de fonemas e grafemas semelhantes, e dificuldades no reconhecimento e na leitura de palavras, incluindo alterações na ordem das letras e sílabas, omissões e acréscimos.

Agora, para justificar o que penso sobre as alterações fonéticas (troca de fonemas e grafemas semelhantes) ao longo de processos de transposição e aglutinação linguística entre povos, acredito que essas mudanças podem ter ocorrido devido à habilidade de certos povos em emitir e vocalizar certos fonemas, enquanto outros povos não conseguiam. Outra possibilidade é que lesões no sistema nervoso central possam ter influenciado essas mudanças, ou ainda, a dificuldade de reconhecer a correspondência entre os símbolos fonéticos tenha contribuído para as alterações.

A linguagem não nasceu pronta e nunca vai estar pronta. Ela está sempre aberta a alterações, mesmo com os hábitos fonéticos da língua materna, que determinam padrões na emissão e vocalização de fonemas. E, claro, por meio dessas alterações, uma língua pode até desaparecer, como o caso do grego antigo.

Essas alterações fonéticas (troca de fonemas e grafemas semelhantes) durante o processo de transposição e aglutinação linguística entre povos não ocorreram sem razão. Existem fatores que sustentam essas mudanças. Mas as causas dessas alterações acabam sendo o menos importante. Isso porque, no final das contas, as causas nunca serão totalmente identificadas, e qualquer tentativa de reconstruí-las teoricamente será sempre imperfeita, criando conceitos a partir disso.

Ao dizer que a linguagem nunca nasceu pronta e nunca vai estar pronta, que sempre estará sujeita a alterações, estou sugerindo que talvez povos como os fenícios, egípcios, gregos, celtas, bascos, romanos, visigodos e árabes não tivessem uma predisposição natural para emitir certos fonemas e não para outros. As alterações fonéticas poderiam ter acontecido por conta do ambiente, de lesões no sistema nervoso central, ou pelo intercâmbio cultural.

A dislexia enquanto verdade e representação

Como sou acometido pela disfunção da Dislexia Disfónetica, estou sempre lutando com os aspectos confusos dos fonemas e grafemas. É até um paradoxo um disléxico falar de dislexia e fonética, quando mal consigo entender a mim mesmo e os signos. Mas, com a ideia de homeopatia, onde o semelhante cura o semelhante, talvez eu fale da dislexia para falar de mim. E, ao falar de mim, estou criando um semelhante, quem sabe assim me curando ao me expressar.

Minha estratégia para não ser enganado pela fonética, com seus fonemas e grafemas, sempre foi a de criar uma certa intimidade com cada letra, com cada palavra, com a sonoridade de cada uma delas. É como um filho recém-nascido criando um laço com a mãe, tocando e sentindo os odores dela, e através dessa relação, vai aprendendo o mundo. Assim, para entender o valor descritivo do mundo, ele precisa compreender a funcionalidade do discurso sobre o mundo, e com isso, nasce uma compreensão do real.

O propósito do texto é fazer poesia, gerar absurdos e também falar da palavra Hora e seus múltiplos significados. Digo que a palavra Hora sempre embaralhou meus sentidos, porque é uma palavra composta, com um sinal gráfico flexível, que gera diferentes significados dependendo da correspondência fonema/grafema. Além disso, cresci confundindo hora de tempo com oração de prece. Encontrar o contexto fonético, gráfico e a significação do sinal gráfico H (agá) sempre foi um desafio para mim.

A palavra Hora, em termos fonético e gráfico, aparece em várias línguas e com significados e funções distintas. Em grego, língua da família indo-europeia, de onde vem a palavra Hora (ώρα), a letra Omega tem um som prolongado. A letra H (agá), no grego, tem um som que corresponde à letra Eta, com uma sonoridade longa. Já no português, a letra H não tem som, mas recebe empréstimos sonoros em várias combinações.

Eu, com minha mente de HQ (história em quadrinhos), costumo chamar a letra H de “capa grafema”. Uma capa decorativa com superpoderes, que, ao vestir uma palavra, representa sons diferentes; de sons interjetivos a sons onomatopaicos, ou até mesmo sons ausentes, como quando é fricativa (Nh, Hh, Ch, Ih). Acaba tendo um papel mais representativo quando se funde a um dígrafo.

O mundo e a reverberação dos sentidos

Eu costumo chamar a letra H de concha marinha. Isso porque ela reverbera signos diacríticos (Hors, Hours, Khoraz, Houra, Hór, Whore, Houraï), e a reverberação desses signos ocupa os espaços da percepção como o ar que preenche o interior de uma concha. Para entender essa reverberação dos signos, é preciso ter intimidade com a sonoridade de cada signo em sua fusão sonora e ordem sintática, além de saber interpretar a notação de cada um para, assim, extrair o sentido da reverberação.

Com a letra H, eu formo um universo de significações, assim como crio universos com sentidos díspares, que guardam em si significados que demandam intimidade para entender. Me apoio na metáfora do universo para dizer que, em tcheco, a palavra Hora significa montanha, colina. E é possível que a palavra Hora em tcheco tenha, na origem, o sentido de elevação.

A palavra Hora também pode vir do eslovaco: Hore (acima) e Zhora (de cima). Do mesmo modo, pode ter sua origem no croata: Horvat, Hrovati, Hrvati, palavras cognatas que significam croata e fazem referência às tribos croatas que habitavam as regiões montanhosas, onde a imposição das montanhas transmitia, pela sua imponência, um sentido de elevação espiritual, sendo reverenciadas pelas tribos e seus signos.

É possível que a palavra Hora tenha raízes no germânico: Höhe, Höhen (altura), mas talvez o germânico tenha influenciado o croata, o tcheco ou o eslavo. Ou, quem sabe, a origem da palavra Hora seja mesmo do tcheco: Úroveñ (nível) e Nahoru (acima). Uma coisa interessante é que Hora ou Hory é considerada uma das palavras mais antigas da língua eslava.

Eu não queria misturar a língua eslava com a língua basca, pois o basco (euskara) não faz parte do indo-europeu. E por não pertencer ao indo-europeu, o basco é colocado de lado como uma possível influência nas línguas indo-europeias. Mas vamos sustentar a tese de que houve influência do basco no eslavo por meio das palavras Gora e Gori. Porém, essa é uma tese que não podemos comprovar, porque não há como garantir que as palavras Gora e Gori tenham gerado a palavra Hora, no contexto de elevação e sublimidade.

Mas por que a palavra Hora teria alguma relação com o basco? Ora, talvez por supor que o basco tenha influenciado a formação de palavras no indo-europeu. Não podemos deixar de reconhecer que o basco é uma língua sobrevivente do pré-indo-europeu. Embora o basco não faça parte da família indo-europeia, vamos, hipoteticamente, sustentar que houve alguma influência da língua basca sobre o eslavo.

Assim, essa influência pode ter ocorrido por meio de uma raiz fonética com significado distinto ou aproximado. É o caso das palavras Gora e Gori, de origem basca, que podem ter alguma relação com a palavra Hora em tcheco, ou mesmo ter ocorrido um empréstimo entre o basco e o eslavo. Ou, quem sabe, Gora e Gori, em basco, sejam a base da palavra Hora, ou a palavra Hora tenha originado as palavras Gora e Gori.

As palavras Gora e Gori, e a palavra Hora, compartilham o sentido de montanha, queima e elevação. Gora, em basco, significa "para cima", e Gori tem relação direta com Hori (em tcheco) e Gori (em esloveno). As três palavras significam "queimar" e "elevação".

Vamos recorrer a uma metáfora para construir uma imagem que sintetize a ideia de que o basco tenha tido uma intersecção com o povo indo-europeu, especialmente com os eslavos. Podemos imaginar três etnias diante de uma montanha expelindo chamas vulcânicas, despertando nelas o sentimento de sublimidade, ao perceberem o simbolismo da elevação das chamas vulcânicas. E com essa imagem, podemos poeticamente associar as palavras Gori, Hori e Hora, traçando uma possível origem.

Como o propósito do texto é fazer poesia e especular, de forma não conclusiva, sobre a origem da palavra Hora, com seus mil e um significados, e como ela chegou a Portugal, podemos pensar que, ao chegar em Portugal, a palavra Hora estivesse carregada de sentidos. E desses sentidos, gerados em Portugal, sobreviveu aquele mais adequado à concepção católica, moldado durante a Inquisição, quando qualquer sentido que se opusesse à fé cristã era suprimido.

A Semente sofre alterações, mas não perde a sua essência.

A gente prefere ver o tempo como algo orgânico, onde mente e corpo formam uma unidade, e não como uma visão cartesiana, onde eles são separados. Mas, a sensação que fica é que o tempo acaba obedecendo à lógica cartesiana, como se ele só existisse por meio de eixos sistemáticos e distintos.

Quando falamos de representação orgânica, podemos lembrar da ocupação árabe na Península Ibérica, pelo Califado Omiada, em 711, comandada por um general berbere. Esse movimento de ocupação é um exemplo de como uma representação orgânica pode se instalar. Ao ocupar a região, os árabes trazem consigo uma nova lógica, uma nova razão que se manifesta através da arabização da península. A interação entre os árabes e os povos ibéricos cria, por meio da relação corpo/mente, uma linguagem com um tempo paradigmático. E é esse tempo paradigmático, regido por um eixo simbólico, que move as significações.

Quando penso em razão e lógica, sempre me pergunto: como sabemos que algo é lógico ou razoável? O problema é que nunca fica claro como chegamos a uma indução ou dedução. Mas, uma coisa é certa: razão e lógica se sustentam por meio de uma metalinguagem. Os árabes, ao estabelecerem esse tempo paradigmático na Península Ibérica, estavam, de certa forma, se retratando por meio dessa metalinguagem.

Nesse processo de metalinguagem, no século XI, a confederação beduína Banu Hilal, que saiu de Hejaz, na Arábia, passou pelo Egito e se espalhou pelo Norte da África, começou a ocupar territórios e a lutar contra os berberes, especialmente os Ziridas, na Argélia, sob o comando do Califado Fatímida. Os beduínos, imbuídos de uma lógica carregada de significações, espalharam o terror, enfraquecendo os costumes e crenças locais com a força de sua metalinguagem.

Apesar dos conflitos entre beduínos e berberes, entre ibéricos e árabes, houve uma interação metalinguística entre esses povos, e essa interação gerou uma lógica e razão complexas, tornando essa troca irreversível. A fonética árabe, com suas raízes, se misturou com outras línguas, mas sem perder sua essência. O árabe sobreviveu e deixou sua marca.

A força do árabe está na preservação de seus aspectos simbólicos. Um exemplo disso é a cidade árabe de Hejaz, de onde saíram os Banu Hilal, e o simbolismo por trás de palavras como Hujr (حجر) — pedra, barreira, retenção; Jar (جر) — arrastar, puxar; Hajar (هجر) — sair, separação, expulsão, emigração.

Palavras como Hujrã e Hourã também mantêm essa força simbólica. Elas têm relação com o deus Hórus/Hor, e talvez suas raízes possam ser encontradas no verbo Mahawir (fazer girar) e no substantivo Mihwar (eixo, ligação), além de possivelmente se conectarem aos beduínos no contexto simbólico de movimento e aliança — Hulfan (حلفان).

O objetivo aqui é reunir elementos simbólicos e, com isso, estimular a imaginação, para que possamos perceber relações entre Hórus/Hor, ovo (اون/awn), eixo e outros símbolos. Assim, podemos especular que a origem etimológica da palavra "Hora" está mais próxima do universo egípcio — Hórus/Hor — do que de culturas bascas, gregas ou romanas.

Em árabe, a palavra para a unidade de medida do tempo, Hora — Saea — Saat (ساعَة), tem raiz em Sue (سوع), que significa iluminado. Isso sugere que a medida do tempo, a Hora, poderia ter uma conexão com Hórus/Hor (حور).

Da mesma forma, Hórus/Hor pode se relacionar com o álamo — Hur (حور) — de folhas brancas ou negras, ou até mesmo com as ninfas Houris (حور), cujos olhos, como a lua, brilham na escuridão. Essas ninfas árabes, Houris, se distinguem das deusas gregas das estações, as Horas, mas a semente mitopoética que gerou essas deusas gregas é a mesma que gerou as ninfas árabes.

Quando falamos de transformação e movimento, podemos interpretá-los como dissimulação. Ou seja, ao se mover, algo se oculta, desviando a atenção de si mesmo, enquanto preserva sua essência por meio desse movimento que dissimula uma transformação. O que parece se transformar, na verdade, é apenas uma adaptação a um novo meio, enquanto o núcleo essencial se mantém.

A Lenda e suas Raízes.

Lenda é uma narrativa de caráter maravilhoso, e muitas vezes serve como base para a construção e sustentação de fatos históricos. A poesia amplifica os fatos e, nesse processo, só conseguimos acessar a verdade dos fatos por meio da poesia, com seus signos arbitrários e optativos.

Podemos entender que o mundo é uma síntese de lendas, porque a poética das lendas, em sua dinâmica mitopoética, cria valores, e não verdades. Dessa forma, os valores de uma lenda são a força motriz na construção e transformação do mundo, enquanto a verdade está sempre em construção. A lenda é um signo arbitrário, e a verdade, um signo optativo.

Quando os árabes chegaram à Península Ibérica, trazendo as raízes de suas significações, os frutos dessas significações tinham o sabor de frutas persas, egípcias e gregas. Da mesma forma, as significações árabes se misturaram com as dos povos ibéricos, refinando os signos.

Bem, fiz todo esse papo sobre lenda e verdade para explicar que, inicialmente, na Península Ibérica, a palavra "Hora" (ou "Ora") era grafada sem o "H". No entanto, no século XVII, passou a ser grafada com a letra "H". Isso pode ter ocorrido porque os signos estavam passando por um processo de depuração, eliminando ambiguidades e chegando a uma síntese conceitual com um sentido figurado.

Antes disso, a palavra "Ora" na Península Ibérica significava "costa" ou "boca", entre outras coisas. Muitas dessas significações se perderam com o tempo — ou melhor, se esconderam, se transformaram de acordo com a ordem do dia, com os eventos do espaço-tempo.

A romanização da Península Ibérica começou pela Costa Cantábrica. A região foi influenciada por povos bárbaros, e a fonética das palavras "Hora", "Höhe", "Hori", "Gori", "Gora", com significados de altura, sublimidade e montanha, ecoava pela região, assim como o vento. Falo de Portugal também, que foi habitado por bárbaros e visigodos. As palavras "Höhe", "Gora", "Gori", "Hori" e "Hora", como sementes de significados, fecundaram a região ibérica, mas muitos desses sentidos se perderam ou sofreram transformações.

É possível especular que os significados dessas palavras tenham sido silenciados pela espada do latim, mas suas imagens acústicas ainda habitavam a região antes de serem apagadas. E, por mais estranho que pareça, há uma correspondência fonética entre palavras como "Gori", "Gora", "Höhe", "Hori" e "Hora" com "Ora".

Com o latim tomando conta da região ibérica, os significados dessas palavras foram talvez ressignificados ou até perdidos. O latim se espalhou pela península como um dente-de-leão, mudando a paisagem linguística.

A metáfora do dente-de-leão sintetiza o que chamamos de latim vulgar — o latim popular, "inculto e belo". "Inculto" talvez seja uma forma de esconder o "culto". A força de uma lenda está no seu lado oculto e inculto, porque, embora uma lenda seja algo "inculto", ela carrega beleza e poesia. E "culto" tem um duplo sentido: pode ser uma paixão extrema que nos conduz à escuridão, ou um conhecimento profundo que traz luz à escuridão, revelando aquilo que estava oculto.

A helenização e a latinização do tempo

Antes de o mundo ser uma representação grego-latina, ele já era uma síntese de mundos. Por isso, alguns filólogos teorizam e defendem a ideia de que a raiz da palavra grega Hora-Hôrai tenha origem no antigo Egito, vindo de Hórus/Hor. Podemos até arriscar, mesmo contra a vontade da etimologia oficial, que o elo perdido da palavra Hora está, de fato, em Hórus/Hor.

É possível pensar que os filólogos, por uma questão de eurocentrismo, preferiram atribuir a raiz da palavra Hora-Hôrai ao grego, ao indo-europeu. Mas o sentido de divisão de tempo, relacionado a Hórus/Hor, se preserva na palavra Hora. Isso mostra que o sentido é uma semente que se adapta conforme o solo e a cultura onde é plantada.

Outra possibilidade, mais especulativa e até fantasiosa, é pensar que a palavra Ora/Hora não tenha chegado à região ibérica com os gregos ou romanos, mas que já estava presente nas línguas dos grupos étnicos que habitavam a região. Talvez a palavra Hora venha de Orain (agora) e Ordua (hora). Mas, aqui, surge uma dúvida: será que Orain e Ordua não seriam, na verdade, empréstimos linguísticos do latim ao basco?

A palavra galesa Awr/Hours/Heure corresponde a Hora, e podemos imaginar que Awr tenha uma relação morfológica entre o céltico e o basco. Não é proibido pensar assim. Talvez, metaforicamente falando, Ordua/Hora em basco seja a "ama" que alimentou o termo galês Awr. Mas, lembre-se, estamos aqui para especular, não para estabelecer verdades absolutas.

Eu, com minha cara de pau, vejo que estamos mais aptos a brincar com os signos, a aliterá-los e anagramá-los, do que a realmente compreender seu valor original. Afinal, um signo não nasce pronto. No universo da linguagem, temos uma gama de signos, desde os naturais até os artificiais, e também os mitopoéticos, com seus lastros primitivos, que fundamentam significados que nem sempre seguem uma ordem lógica e racional.

Sei que estou sendo repetitivo, mas a repetição é uma forma de reforçar as correspondências e mostrar que as coisas sempre têm uma base e não são meramente casuais. A palavra Hora, ou Hôrai em grego, se referia às deusas das estações. Cada Hora personificava uma estação. Inicialmente, eram três deusas que simbolizavam o movimento. Então, o sentido mais próximo da gênese da palavra Hôrai é movimento e transformação, o que tem conexão etimológica com o deus Hórus/Hor.

O conceito de tempo no período romano, por outro lado, estava ligado a uma entidade mais estática, que podemos chamar de poder, no sentido de manter e reter o movimento. O tempo romano carecia de êxtase, pois o tempo lá era mais uma força do poder. Já para os egípcios e gregos antigos, o tempo se movia por êxtase; tudo se movia pela força do êxtase e da criação mitopoética das lendas, com suas lógicas e razões de ser.

Após os egípcios e gregos antigos, houve uma simplificação da origem do movimento, já que para eles, o tempo era o movimento dos deuses. Para os romanos, o tempo era uma unidade de medida que representava o controle e a manutenção de um poder geopolítico. O movimento, ou o tempo, é a divisão de um todo: comover, promover e remover.

Como o apelido Ora ou Hora surgiu em Portugal

Acredito que a fruição de um texto seja mais importante do que tentar reduzir seu significado a um simples axioma, pois ela gera premissas que vão além das contradições do texto em si. O que quero dizer é que não existe uma única raiz para uma palavra. Uma palavra pode ter várias raízes que a constituem, assim como pode significar infinitas coisas por sua força mitopoética.

Ficar preso a um único elemento formador de uma palavra talvez seja por causa da complexidade morfológica das palavras. O método escolhido no jogo das significações acaba sendo o de reduzir essa complexidade para chegar a um denominador comum. Encontrar a origem de uma palavra, de um apelido ou sobrenome, é uma tarefa difícil. Pois, ao tentar encontrar a origem de um signo, você acaba criando um labirinto. E, ao construir esse labirinto, pode-se esquecer de criar a saída dele. Ou seja, também podemos nos perder ao tentar descobrir a origem de um signo.

Na Idade Média e nos séculos seguintes, os apelidos ou sobrenomes eram dados de várias formas. Alguns vinham do que a pessoa possuía, outros de acordo com a região onde moravam, ou então a pessoa era nomeada pelo jeito de ser, de viver ou pelo que fazia (ou não fazia).

E não podemos esquecer da Inquisição, na Espanha e em Portugal, que forçou muitas pessoas a abandonar seus apelidos e adotar outros, de acordo com a visão de mundo cristã. Foi no século 19 que começou um movimento social e jurídico para organizar o caos dos apelidos que identificavam as pessoas em seus contextos socioculturais.

As referências sobre como o apelido Hora chegou a Portugal são um pouco difusas. O apelido Hora é encontrado em outras partes do mundo, e, assim como em Portugal, ele possui uma certa obscuridade quanto à sua origem e significado onomástico.

As únicas referências que podem atestar o apelido Hora em Portugal vêm de algumas regiões, como a região de Senhora da Ora, no concelho de Matosinhos, ou Gafanha da Boa Hora, em Vagos, e Orada, em Borba, ou ainda a ermida Senhora da Orada, em Albufeira.

A Senhora da Ora foi grafada inicialmente com "O", mas com o tempo passou a ser escrita como Senhora da Hora. Mas isso não quer dizer que as pessoas com o apelido Ora, Hora ou da Hora tenham vindo dessas regiões. Em outras partes de Portugal, há pessoas com esse sobrenome, e seus ancestrais não têm relação com essas regiões.

Com a força da religião católica na região Ibérica, o apelido Ora, Hora e da Hora, assim como Boa Hora e da Boa Hora, passaram a ter um sentido "Mariano", associando-se às Santas Marianas e à Virgem Imaculada, mãe de Deus, à "bem-aventurada hora" do nascimento e da morte, e às preces atendidas. A palavra Orada, que significa "lugar onde se reza" (do latim orare), lugar ermo, fora de uma povoação, é sustentada pelo sufixo -ada, que se relaciona a "dríade" ou divindade, além de estar associada ao ato de adorar ou consultar um oráculo, o orago, o santo de um templo.

Não podemos descartar a possibilidade de que o apelido Hora tenha sido uma invenção dos marranos (judeus convertidos ao catolicismo), já que Hora também é o nome de uma dança balcânica, assim como uma dança judaica. Podemos especular que o apelido Hora tenha relação com os judeus. De forma semelhante, o sobrenome Hora pode ser um anagrama de Orah, que significa luz ou fogo. Orah era, e ainda é, um sobrenome comum entre judeus.

Se o apelido Hora for um anagrama de Orah, não foi dado sem razão. Havia um sentido por trás da construção desse nome, que visava alinhar-se às ideias impostas pela Inquisição, buscando assim escapar da perseguição. Portanto, o apelido Hora, como um anagrama de Orah, acabou adquirindo o sentido católico da "bem-aventurada hora", associada ao nascimento e à morte, e às preces atendidas. Eu posso estar falando bobagens, mas são bobagens que, de certa forma, até fazem algum sentido.

O apelido Orabuena, de uma família judaica espanhola, também aparece em Portugal como Boa Hora. Sob a pressão da Inquisição, os judeus usaram sua habilidade com as palavras para criar apelidos e escapar da perseguição. Se existia Orabuena, com conotações judaicas, por que não poderia existir Boa Hora, ou simplesmente Hora, com conotações católicas? Esses sobrenomes eram vistos com bons olhos pela Inquisição por conterem características cristãs.

A Vila de Horas: A Lenda

Os apelidos e sobrenomes geralmente têm origens obscuras. E a obscuridade de muitos sobrenomes fica ainda mais evidente quando não têm um peso histórico significativo. Quando pensamos em sobrenomes, logo nos vêm à mente aqueles que carregam uma narrativa histórica, com um peso político e econômico que os sustenta, como sobrenomes ornamentados com brasões enigmáticos, que denotam o poder de uma família, de um soberano ou de corporações.

No caso do sobrenome Hora, ele tem um certo peso histórico nos Países Baixos (Holanda), na região dos Bálcãs e até na Irlanda. Porém, ao pesquisar mais a fundo sobre ele, especialmente nos Países Baixos, fica claro que, embora haja algumas informações, elas não são conclusivas e deixam dúvidas sobre a origem desse sobrenome. Já em Portugal, o sobrenome Hora é realmente obscuro, e as narrativas e fontes divergem bastante.

Durante minhas pesquisas sobre a origem do sobrenome Hora, encontrei várias vertentes sobre o assunto. Uma delas fala de um povoado chamado Horas, no distrito de Fulda, na região de Hessen, na Alemanha, cuja capital é Kassel. A Vila de Horas surgiu no século XI, e o texto a seguir é uma crônica sobre esse povoado. Ele foi retirado do site da Igreja São Bonifácio, St. Bonifatius Fulda-Kirchstr.

Crônicas de Horas – Início do Povoado de Horas

“Não se pode determinar com precisão o tempo exato em que o povoado de Horas surgiu, em frente aos portões do mosteiro e da cidade de Fulda. Além disso, o nome do local também não oferece uma explicação clara, sendo o nome mais antigo do povoado ‘Horaha’.

‘Horaha’ significa ‘riacho pantanoso’, o que indica o primeiro assentamento na área do riacho com o mesmo nome. Ali, um vale fluía, conhecido como Horaha, Horaw e Horau, mas o nome popularmente era Huere. No entanto, a origem do nome do povoado continua obscura, e a razão do nome Huere não fica clara, mas eventualmente o povoado passou a ser chamado de Horas.

De acordo com o pesquisador local Dr. Haas, um clérigo do século XVIII estava tentando entender o significado do nome do povoado. Esse clérigo encontrou uma lenda sobre o local. Segundo a lenda, São Bonifácio – apóstolo dos Germânicos, missionário na Frísia (Países Baixos) – descia à nascente do riacho para se refrescar nas ‘horas canônicas’, ou seja, nos momentos em que os padres rezam o Ofício Divino.”

Como podemos perceber, a lenda que envolve o nome do povoado de Horas está diretamente ligada a São Bonifácio. Além disso, há um documento de 1330 que confirma a existência de famílias com o sobrenome Horas em Fulda, incluindo um tal de Konrad von Hora. Também há um documento de 1356, relacionado à transferência de terras em Fulda, que registra o nome de Corando de Hora. No entanto, tanto a lenda quanto os documentos não são conclusivos quanto à origem do sobrenome Hora ou do próprio povoado de Horas.

Uma coisa, no entanto, é clara: não podemos negar que a maior contribuição da linguagem está na sua criatividade e na liberdade com que os significados podem ser adquiridos. A palavra Hora, com seus múltiplos significados e variações, não deixa de lembrar sua origem no deus Horus-Hor. A homonímia entre a palavra “Ora”, em latim, e “Hora”, em grego, tem uma convergência fonética que sugere significados compartilhados. Então, agora vou orar. É a hora da minha oração. Mas tem hora que eu oro e tem hora que eu oraculizo. Agora, a história chega ao fim, e quem quiser, que conte outra.

Referências:

Américo Costa, “Diccionario Chorographico de Portugal Continental e Insular”, 1930.

José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, “Linhagens Medievais Portuguesas, Genealogias e Estratégias (1279-13250”

Iria Gonçalves, “Amostras de Antroponímia Alentejana do século XV”, 1955.

J. Ferraro Vaz, “Numária Medieval Portuguesa”, 1960

José Orlandis, “Estudios Sobre Instituciones Monásticas Medievales”. Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1971.

Salustiano Moreta Velayos, “El Monasterio de San Pedro de Cordenã. Historia de un dominio monástico castellano” (902-1338). (Acta Salmanticensia. Filosofía y Letras), Universidad de Salamanca, 1971.

Pedro Manuel G.P. Canavarro, “Portugal e a Dinamarca durante a Restauração. Relações diplomáticas” (1640-1668) - Lisboa, 1971

João Manuel Cordeiro Pereira, “A alfândega de Vila Conde nos princípios do século XVI”.

Manuel Severim de Faria, “História Portuguesa e de outras Províncias do Ocidente desde o ano de 1610 até o de 1640”.

Tavares Ferro, “Os Judeus em Portugal no século XIV”.

Maurice Chaume, “Pour les recherches d’Histoire Chrétienne et Médiévale”.

Leite de Vasconcelos, “Antroponímia Portuguesa”.

Enrique de Gandia, “Del origen de los nombres y apellidos”.

J. J. Nunes, “O elemento germânico no onomástico Português”.

Anita Novinsky, “The Myth of the Marranos names”, 2006

Archief der Maatschappij tot Exploitatie van het onverdeelde Munnikeveen, Mr. Dr. C. C. Geertsema–Bibliotheek Ru Grunigen.

APEB- Arquivo Público do Estado da Bahia

A.I.N.S.R. Arquivo da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário

Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Lisboa Portugal

Academia Real da História Portuguesa Lisboa Ocidental

Arquivo Histórico Português

A.N. Arquivo Nacional

B.N. Biblioteca Nacional

Deutsche Digitale Bibliothek

BNDigital.gov

Bonifatius-horas.de